أيهم السهلي

من شدة الموت الذي عشناه في فلسطين عموماً، وفي غزة خصوصاً، خلال العامين الماضيين، لم أعد أجيد الرثاء، ولم يعد في وسعي الكتابة عن أحد مات، فهذا حدث طبيعي في حياة البشر، لكن ما أصابنا نحن الفلسطينيين، هو اللاطبيعي، باستشهاد أكثر من 71 ألف إنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

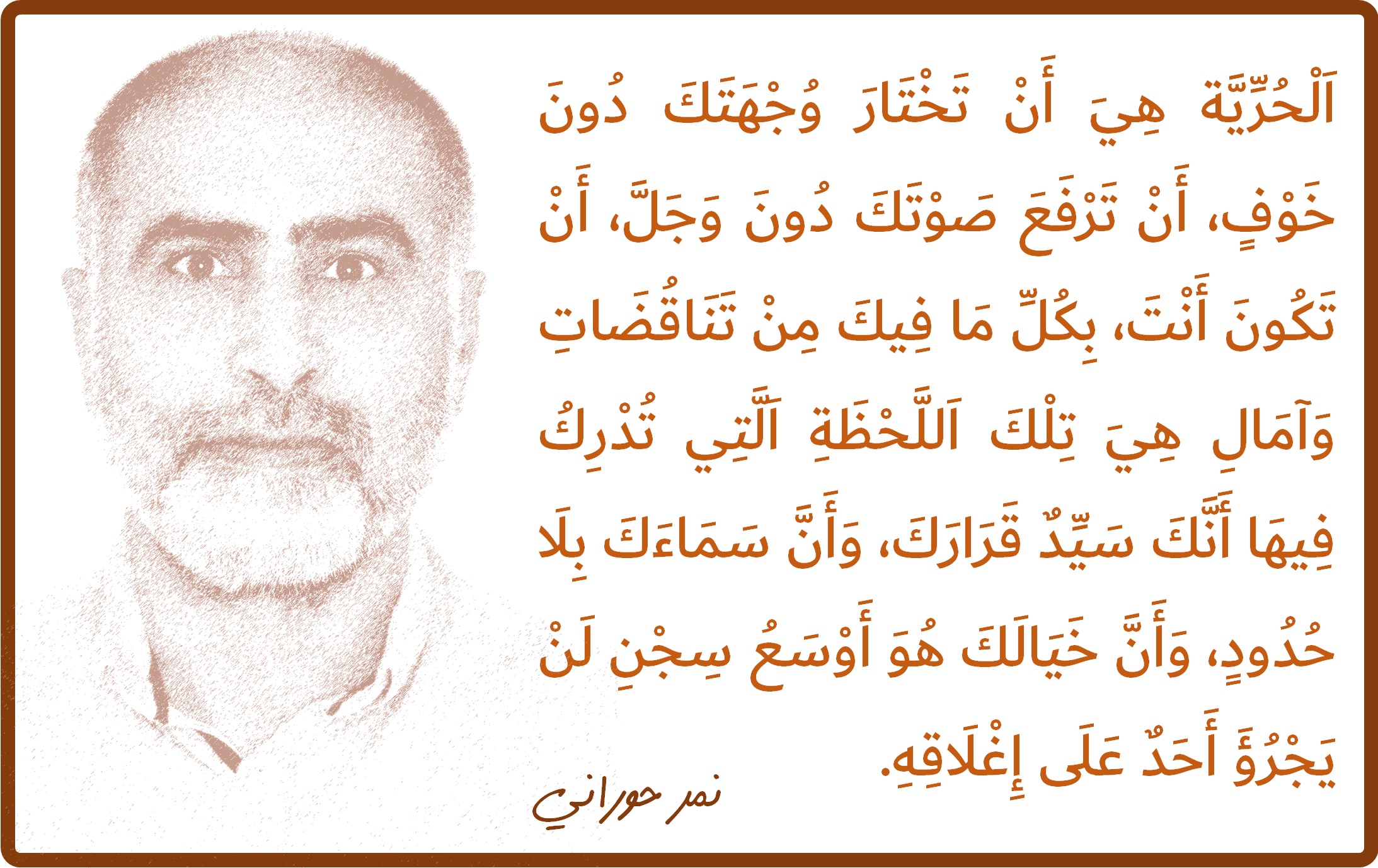

مناسبة الكلام، رحيل الرفيق/ الصديق خالد عطا يوم 19 الشهر الجاري، عن عمر ناهز الثانية والثمانين، قضى معظمه في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. عرفته منذ نحو عشرين عاماً. لم أعرفه إلا وهو يعمل، فلا يتوقف إلا ليخوض نقاشاً بارعاً هادئاً، في الغالب يستغله لتوجيه نقد لاذع، يقوله بطريقته التي يصوب من خلالها إلى هدفه فيصيبه، ولكن هيهات من يفهم. طريقته كانت مزجاً ما بين ما أخذ من بئر السبع، أصوله في فلسطين، وما عاشه في غزة بعد النكبة، وما بين هواه المصري، ونكتة الشارع «الراشدة» التي يتقن لعبتها، ومرة أخرى هيهات من يفهم. كانت تساعده في فعل ذلك وغيره، ثقافته الكبيرة، الموسوعية في بعض الشؤون، ولا سيّما في التاريخ والاقتصاد.

بعض رفاقه، وبعض المهتمين في الأوساط الفلسطينية، يظنون أن الرجل قيادي صف أول في «الجبهة الديمقراطية» فحسب، يتخذ موقعه في المكتب السياسي، ويتولى مهمات أخرى في تنظيمه، ليس من اليوم، بل منذ سنوات خلت. لكن خالد عطا، أو أحمد زكي عبد العال كما هو اسمه الحقيقي، وفقاً لـ«الديمقراطية» في بيان نعيه، واحد من المثقفين الفلسطينيين الكبار، صاحب رأي ومعرفة، قلّما فوّت كتاباً في الشأن الفلسطيني، السياسي أو التاريخي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لم يقرأه، أو لم يتصفحه بالحد الأدنى. والأهم، قلّما لم يكن له رأي وازن في ما يقرأ، ورأيه عادة ما يكون مبنياً على معرفة عميقة في الموضوع.

عدا عن ثقافته وقراءته، عايش محطات مهمة في الثورة الفلسطينية، وأسهم في بعضها، وفي التفاعلات التي فيها. وكانت من ميزاته، ذاكرته الحديدية، ومن محاسنها، أن من السهل عليه أن يعيد حديثاً دار بينه وبين محمود درويش على سبيل المثال، حول حدث ما، أو بينه وبين أحد المثقفين اليساريين العرب الذين كانوا في صفوف الثورة الفلسطينية، وكم كانوا كثراً، وكم كان يؤلمه أنهم انفضّوا من حول التنظيمات الفلسطينية، رغم أن معظمهم ظلوا على مبادئهم وقيمهم، باستثناء قلة ذهبت نحو خيارات أخرى، تحت مسميات «الحل»، فحتى هؤلاء، حين كان ينقدهم خالد عطا، كان ينتقد معهم اليسار الفلسطيني الذي ابتعد عن هؤلاء، ولم يتابع تحولاتهم، وأسبابها.

عرفت خالد عطا خلال السنوات الأخيرة، من قرب. كانت بيننا اتصالات دورية، كان يبدأها بالإشادة بمدينتي حيفا، وبأهلها وناسها، فكان يقول «أهلاً بأسيادنا في الجاهلية والإسلام»، لم يكن يعني الجملة، لكنها كانت مبتدأ لحديث نقدي ميّزه عن غيره من الكثير من الرفاق والإخوة في الثورة الفلسطينية، فالنقّادون ممن احتلوا مواقع قيادية فلسطينية، قلة. لذلك لا نجد مراجعات نقدية كثيرة للتجربة الثورية الفلسطينية، والقلة التي كتبت راجعت الماضي، لفهم الحاضر. لكن عطا، للأسف، لم يكتب، كانت مراجعته شفهية، تشمل الحاضر. طالبته مراراً أن يكتب، لكنه لم يفعل، على الأقل هذا ما أعرفه، وقدّرت أن رفضه المتكرر، مرتبط بعدم فتح أبواب مغلقة، وأسئلة لن تتوقف. وبسبب ما سمعته منه، وهو كثير، فإن شخصيات عدة كانت سترى نفسها في عينه، أنها مسؤولة ولو جزئياً عن وضع بعض القوى الفلسطينية، ومسؤولة عن أوضاع شعبنا، ومسؤولة بالمحصلة عما آلت إليه القضية الفلسطينية.

كنا نلتقي في جلسات «فشات الخلق» بين حين وآخر، أو بين الاتصالات المتكررة، حيث كنا نلتقي في بيروت، حين كان يأتي بمهمات إلى لبنان، أو حين يكون على سفر، و«نكولس» لساعات، نتحدث خلالها عن كثير من الأمور. فبدءاً بحيفا التي كان يحبها كثيراً، وصولاً إلى غزة، والقاهرة، وذكرياته، مروراً بالكثير من المثقفين الفلسطينيين والعرب الذين عرفهم من قرب. كان يتحدث بإسهاب، كما كان مستمعاً جيداً، وكان دائم الحديث بذهن المثقف، لا القيادي، ولذلك كان صادقاً في تحليله لسؤال «ما العمل؟»، إذ كان يرى أن السؤال الصحيح، هو «لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه؟»، ففي الإجابة عن هذا السؤال، إجابة ضمنية عن السؤال الأول.

خالد عطا، قيادي فلسطيني نادر، كان يهتم بتفاصيل رفاقه وأصدقائه، فهو إن صح التعبير «من الزمن الجميل»، زمن المبادئ والقيم والاستقامة الفكرية والأخلاقية. فبقدر رفضه للكثير من المتغيرات كتغليب الولاء على الكفاءة والمبدئية، بقدر ما كان يسعى إلى الالتزام بقيمه التي تأسس عليها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان إن أصاب أحد الرفاق مكروه صحي، لا يتركه، يتابع شؤونه وظروفه، وحتى ظروف عائلته، بل ويتفانى في المساعدة والدعم المادي والمعنوي، وفي تأمين الاحتياجات المختلفة، ومنها المادية. وفي بعض الأحيان كان يخوض صراعات هادئة لحل أمور عالقة لبعض الأشخاص من داخل الجبهة، وآخرين في خارجها.

أخيراً، كنت أزوره في مكتبه في الأزبكية في دمشق، غرفة صغيرة، مليئة بالأغراض، فيها كتب، وفيها دفء، والكثير الكثير من الذكريات التي توالدت عبر السنين، فهو شبه مقيم فيها، كان المسموع منها ضحكته الرنانة، عدا عن ذلك، كان حين يستقبل أحداً فيها، يجلس مستمعاً، ومحدّثاً، كما كان لبعض المقربين، هامساً بما في نفسه من ألم على ما آلت إليه أمور شعبنا وقضيتنا، وأمور غزة التي رحل وهي تتألم.

* كاتب فلسطيني

Package Items – 1