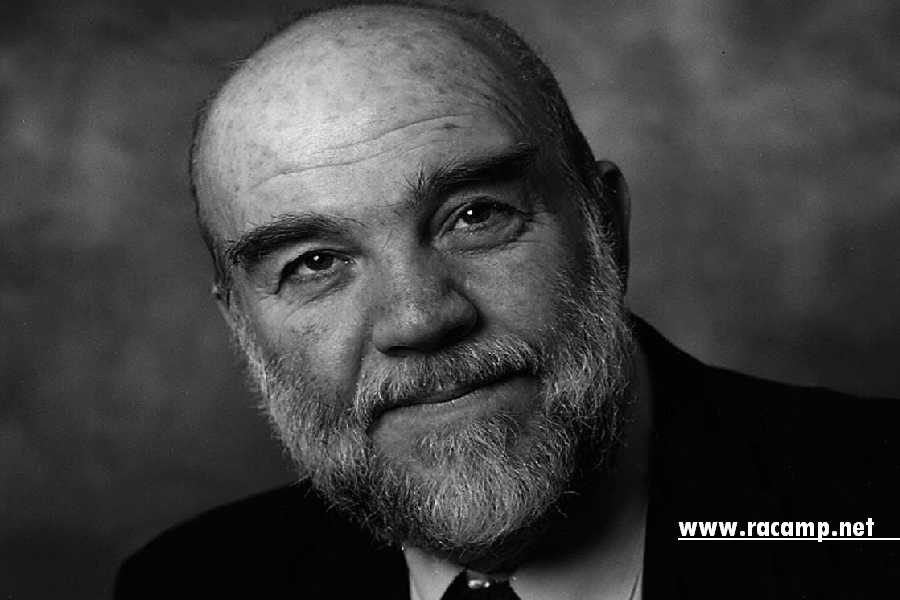

طريف الخالدي

في مستهل القرن العشرين نشر الشاعر اليوناني الشهير قسطنطين كفافي قصيدة بعنوان «بانتظار البرابرة» وهي قصيدة استقطبت، كما كل القصائد العميقة المتعددة الطبقات، سيلاً من التحليل واستكشاف المعاني. وكنت قد قرأتها للمرة الأولى في زمن الشباب، فأعجبني جداً شكلها الخارجي، غير أني لم أصل إلى كنهها، بسبب التبرّم وضيق الصدر عند بعض الشباب.

عدت إليها قبل مدة، وبعد أن ضجّ عالمنا اليوم بزعيق الحناجر حول الحضارة والبربرية، علّي أجد فيها في زمن الكهولة ما لم أجده يافعاً. وهنا لا بد من اختصار سريع لتلك القصيدة كي نفي الموضوع حقه.

هي قصيدة ذات نفحة مسرحية، إذ تصف أناساً في ساحة عامة يتساءلون ويتجاوبون: لماذا نهض إمبراطورنا باكراً، ويجلس الآن متوّجاً عند باب المدينة؟ الإمبراطور ينتظر البرابرة. لماذا لا يجتمع مجلس شيوخنا ويصدر القوانين؟ البرابرة سوف يصدرون القوانين. لماذا خرج حُكّامنا وأولي الأمر منا بزيّهم الكامل وبريق الخواتم يلمع في أصابعهم؟ البرابرة يندهشون لمثل تلك المشاهد. لماذا صمت خطباؤنا عن الكلام المفوّه؟ لقد سئم البرابرة من الخطب الرنانة.

ويأتي المقطع الأخير ليجلّل القصيدة بالمزيد من الغموض: لماذا كل هذا الذهول وهذه البلبلة؟ لماذا خلت الشوارع والساحات من الناس الذين عادوا إلى منازلهم غارقين في الفكر؟ لأن الليل قد حلّ ولم يأتِ البرابرة، وقال لنا بعض رجالنا على الحدود إنه لا يوجد أي بربري.

وتنتهي القصيدة كما يأتي: ماذا سيحل بنا من دون البرابرة؟ هؤلاء كانوا حلاً من نوع ما.

ما الذي قد نقرأه اليوم في تلك القصيدة في زمن «الحضارة» و«البربرية»؟ يبدو في البداية أن الإشارة إلى الامبراطور تريد من القرّاء أن يستحضروا إمبراطوريات قد أصابها الوهن والذهول من جرّاء غياب أحد أهم أسباب وجودها، أي البرابرة، إذ لا إمبراطورية من دون برابرة، فهم في آن معاً مصدر خوف وترحيب، كما أنه لا بد منهم لتعريف الهوية: أي نحن مقابل أنتم. أو هذا على الأقل ما فهمته من تلك القصيدة.

وتخيّم على عالمنا العربي اليوم «إمبراطوريتان»: الأميركية والإسرائيلية. نراهما الآن وقد خرجتا علينا في أبهى الحلل و«بيض الهند» تلمع في سواعدهم. وإن كان من شأن كل إمبراطوريات التاريخ أن تُبهر وتخيف، إلا أن هاتين الإمبراطوريتين تتميزان باعتناق أفكار حسبنا الزمن قد عفا عنها، وهي أن الخالق سبحانه قد اختارهما من بين البشرية جمعاء ليتم أمر الله ولو كره الكارهون. نحن إذاً وكأننا في عالم «المتنبّي» ماني، حيث النور مقابل الظلام، والإنسانية مقابل الوحشية، والخير مقابل الشر، والحضارة مقابل البربرية. وتلك الأفكار ليست أفكاراً سياسية توجه سياسات تلك الإمبراطوريتين فقط، بل هي أفكار يعتنقها المجتمعان على نطاق واسع.

ففي أميركا اليوم، البرابرة هم المهاجرون من بلدان «غائطية» كما يصفهم الإمبراطور ترامب، وهم أيضاً، كل من يرفض الإذعان لحضارة أميركا، وفي إسرائيل، البرابرة هم الفلسطينيون والعرب والمسلمون عامة. وفي كلا الإمبراطوريتين نجد زعماء وكأنهم سُكارى، منتشين بأحلام التفوق والاستعلاء، وعازمين على دحر كل من هم دونهم في سلّم الإنسانية، ومن ورائهم مجتمعات بأسرها ساندتهم وأوصلتهم إلى الزعامة.

بما أنني قد صُنِّفتُ بربرياً، أجد أن نفسي قد ارتاحت إلى الشعور، أنني أنتمي إلى فصيلة تسبّب القلق لأهل الحضارة. فتعالوا نهتف أيها البرابرة: الموت للحضارة! فلتحيا البربرية!

إن كل من يراقب مسيرة الأحداث في هذا الزمن لديه/ها فرصة نادرة لمشاهدة رجوع ساعة التاريخ إلى الوراء وبشكل عجائبي مذهل. فقد كنت وعدد من أبناء جيلي على اقتناع ساذج أن قيام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وإعلان حقوق الإنسان، والانتصار على الفاشية والنازية، وامتداد الفكر «الليبرالي الديموقراطي» في أرجاء المعمورة، قد طمس وإلى الأبد خطاب هتلر وموسوليني، وما كان يتشدق به من علٍ أمثال اللورد كرومر، وونستن تشرشل، والماريشال ليوتي، وثيودور روزفلت، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.

لا أدري بالضبط متى بدأت تلك الساعة بالعودة إلى الوراء، رغم أننا معشر المؤرخين/ات مطالَبون على الدوام بتحديد البدايات والنهايات. فلنقل إذاً إن انحسار هذا المناخ الليبرالي، مع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي واكبته وواكبها، قد ظهر إلى العيان لربما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. فقد سقطت إمبراطورية «البرابرة»، وسقط معها «البرابرة» شرقاً وغرباً، وانتصرت «الحضارة» انتصاراً مدوياً.

ومع صعود نتنياهو وترامب وصل خطاب انتصار «الحضارة» إلى الذروة كما في خطاب الأول في الكونغرس، وترهات الثاني اليومية وخطابه في الكنيست. لكن البرابرة لم تنبهر كثيراً ببلاغتهم. وجاء زبانيتهم إلى بلادنا ليذكّرونا بحضارتهم وبربريتنا، فإذا بأحد الموفدين الذي يشبه سحليّة «الإيغوانا» يؤنب حشداً من الصحافيين/ات على تصرفهم «الحيواني»، وإذا بملكة جمال البرتقال في ميامي تحذر أحد السياسيين من استخدام المخدرات، وإذا بوزير إسرائيلي يصف الفلسطينيين بـ «الحيوانات» وآخر يهدد السعوديين بالعودة إلى ركوب الجمال. وما هذه سوى باقة صغيرة عطرة من نفحات حضارتهم التي نستنشقها يومياً.

ونجد اليوم أن بعض الأنظمة في الخليج قد جهدت لتلتحق بركب الحضارة عبر الانضمام إلى «اتفاقيات أبراهام» أو مغازلتها. لكنها ويا للأسى لن تنجح في نزع البربرية عنها مهما أغدقت من مال على الحضارة، أو تبرجت بالفنون الجميلة، أو تطاولت في البنيان (وهذا التطاول في البنيان من علامات الساعة في الحديث الشريف) فهي ليست سوى أنظمة بربرية غنية تمدّ الحضارة بما تحتاجه كي تنجز مهمتها الحضارية.

ولنعد الآن إلى قصيدة كافافي. فرغم نشوة الانتصار في كلا الإمبراطوريتين، قد نلاحظ فيهما أيضاً بعض الحيرة والقلق: هل انتصرت حضارتنا بالفعل على البربرية؟ هل قلّمنا حقاً كل مخالبها؟ هل حققنا كل ما اختارنا الخالق لإنجازه؟ هل سيأتي البرابرة مجدداً ليقضّوا علينا مضاجعنا؟ كيف يمكن لنا أن نبرر وجودنا وهويتنا الحضارية إن لم نؤكّد على الدوام، بالقول والفعل، علوّ مقامنا وحضيض مقامهم؟

نحن اليوم في حضرة سكارى يترنحون ويرددون كالببغاء شعارات الحضارة والبربرية كما وأخواتها من نعوت كـ«معاداة السامية»، و«الإرهاب»، و«الدفاع عن القيم السامية» وغيرها من نعوت الحضارة والبربرية. وبما أنني قد صُنِّفتُ بربرياً، أجد أن نفسي قد ارتاحت إلى الشعور، أنني أنتمي إلى فصيلة تسبب القلق لأهل الحضارة. فتعالوا نهتف أيها البرابرة:

الموت للحضارة! فلتحيا البربرية!

* أكاديمي فلسطيني